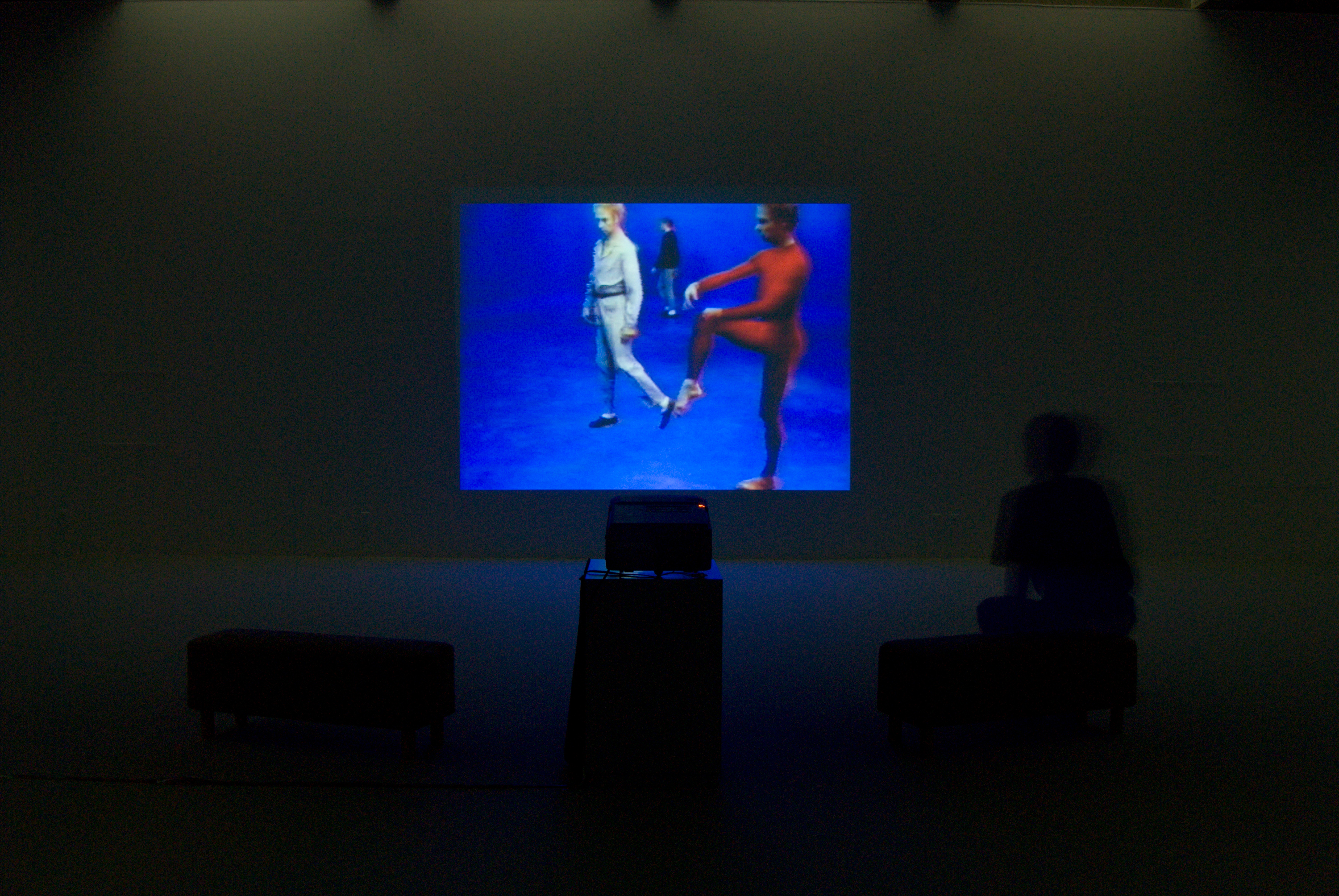

CCAライブラリーに所蔵している多くの映像アーカイヴの中から数点を選び、プロジェクトギャラリーにて上映する「ヴィデオ・スクリーニング」の 2011年度第2回目は、ナム・ジュン・パイクを取り上げます。

上映作品

「Merce by Merce by Paik」(パイクによるマースによるマース)

1978 28:45 min

チャールズ・アトラス、マース・カニンガム、シゲコ・クボタとの共同制作

CCAライブラリーに所蔵している多くの映像アーカイヴの中から数点を選び、プロジェクトギャラリーにて上映する「ヴィデオ・スクリーニング」の2011年度第1回目は、スイス、フランスを拠点に活動する映画監督、ジャン=リュック・ゴダールを取り上げます。

上映作品:

「ソフトとハード (ハードな話題についてのソフトな会話)」 1985 48:11 min

5月28日 日比野克彦 アーティスト/東京藝術大学教授

「ハートマーク❤ビューイング アートが出来ることとは」

6月4日 重森千青 (有)重森庭園設計研究室 代表/作庭家

「日本庭園の日を探る “見立てによる美”」

6月18日 坂手洋二 劇作家/演出家(燐光群)

「舞台表現の『自由』」

7月2日 青山真治 映画監督/小説家

「回転する生/回転する創作」

7月9日 しりあがり寿 漫画家

「マンガとかそのあたりのいろいろ」

10月22日 平野啓一郎 小説家

「個人主義から文人主義へ」

10月29日 西江雅之 文化人類学者

「伝統と創造」

11月5日 鈴木昭男 サウンド・アーティスト

「耳澄ますこと=創造?」

11 月12日 ジャン・ユンカーマン ドキュメンタリー映画監督

「ドキュメンタリーは『知りたい』から始まる」

11月19日 小川三夫 鵤工舎 舎主

「不揃いの木を組む」

CCA北九州プロジェクト・ギャラリーでは、ニューヨークを拠点に活動するジョーン・ジョナスの新作を発表しました。

今回のプロジェクトでは、ドローイングと写真により構成されたインスタレーションを制作しました。

ジョーン・ジョナスは、リサーチ・プログラムの教授として2011年3月CCA北九州に滞在しました。

Bridge the Gap? 7 (グラナダ)

Bridge the Gap? 8 アウンガラ

ジョーン・ジョナス(1936年生)は、パフォーマンスとヴィデオ、そしてヴィジュアル・アートを統合した作品を発表した最初のアーティストの一人。彼女の行った数々の試みは、同様の表現方法で作品をつくる若いアーティストたちへの道を切り開くことにもなった。こうしたさまざまなメディアに着目し、自分がつねに抱いている、物語の様式への関心を探求しながら、彼女は今も精力的に活動している。時に異文化からの影響を受けつつ、ジョナスの作品の中では演劇的な側面と儀式的な表現方法が結び合わされていく。

リサーチ・プログラム教授(2010/2011/2013/2014)

Bridge the Gap? 7 (2011 グラナダ)

Bridge the Gap? 8 (2011 アウンガラ)

Bridge the Gap? 9 (2012 メキシコシティ)

Bridge the Gap? 10 (2014 イスタンブール)

Bridge the Gap? 12 (2016 ジェノヴァ)

2009/2010/2011/2012

CCAプロジェクトギャラリーでは、ク・ジョンアの新作を発表しました。

今回のプロジェクトでは、無意識の集中についての3つの状態が展示されました。

ク・ジョンアは、リサーチプログラムの教授として2011年1月8日から30日までCCA北九州に滞在しました。

テッド・チャンは、サイエンス・フィクション作家である。大学でコンピューター科学を学んだ後、ソフトウェア関連のテクニカルライターをする傍ら、短編小説を発表する。作品の中では宗教、魔術、言語、科学などの課題とそれらのあいだの関係性が独自の視点で描かれ、最新作では人工知能を取り上げている。

Bridge the Gap? 7(2011, グラナダ)

Bridge the Gap? 8(2011, アウンガラ)

Bridge the Gap? 9(2012, メキシコシティ)

2011/2012

TRANSLATED BY テッド・チャン、ダグラス・クープランド、ラナ・ダスグプタ、ジュリアン・グラック、川端康成、ジョナサン・レサム、ソフィア・アル・マリア、ヒシャム・マター、トム・マッカーシー、デイヴィット・ピース、ニール・スティーブンスン

あなたはインタフォンのボタンを押す。お待ち下さいとの声。しばらくすると、係の人が中に入れてくれた。そこは何もないし、音も聞こえないようだ。そして、薄暗い。

壁には、簡単な指示と、アルバムの曲目リストのようなものが書かれている。しかし、バンド名の変わりにあるのは、作家の名前。そして曲名の代わりに、場所名が書かれている。奇妙だよね?

ヘッドフォンを手にとり、それを小さな電子機器に取りつける。うす暗い空間を、森の幻影が走り抜ける。夜みたいだ。

ヘッドフォンをつける。最初の部屋に入る。壁には番号が書かれ、床からの照明で照らされている。電子機器の番号を。耳のなかに声が聞こえてくる。パチパチッという音、シューという摩擦音。あなたは、ネヴィンズ通りと三番街のあいだのアトランティック・アヴェニューにいる。そこはブルックリン。1971年。

時間が過ぎた気がする。尾をひく松の香り。音声は消えていく。次はどこにいくんだっけ。別のトラックでは、違う声が聞こえてくる。あなたは、80年代後半のシェラトンホテルで迷子になった6歳の女の子についていく。ドーハの砂漠に建つアステカの大きな船。

あなたは、自分が11のトラックから成るミックステープの時間と空間のはざまに入り込んだことに気がつく。いくつもの場所が寄せ集められたところ、それが、あなただ。トリポリ、東京、アルデンヌ。歳月が経過する。ソフィア、ブリクストン。変質する自己。湯沢の夜行列車。メタヴァース。さらに何分かが過ぎる。そして西バンクーバーまで。世界が終わるところまで。

キュレーター: チャールズ・アルセヌ=ヘンリ & シュモン・バサー

「Translated By」展は、ロンドンのAAスクール(Architecture Association, School of Architecture)で2011年1月15日から2月9日まで開催され、ベッドフォードプレスから本が出版されています。CCA尾倉ギャラリーの展示では音声、展示構成が変更されています。

CCA北九州プロジェクト・ギャラリーは、ハッサン・カーンの新作を発表しました。

「この展覧会のタイトルは「信頼できる根拠」です。それが、この期間に私が創り出すどんな作品、文章、音楽或いは展覧会にも適うタイトルだといえます。北九州に着いてからの10日間、私はこの言葉を何度もノートに書きつけていました。そして、いつも一つ前に描いたものより大きくなる一連の同心正方形をこの言葉の周りに描いた時、これがタイトルだ、これを使わなくてはいけないんだと確信したのです。」

「このタイトルでの根拠という言葉は、同時にいくつかのことを意味します。それが信頼できるという理由もまた多岐にわたります。」

「一つには作品の根拠というのがあり、それは、ほぼどんなものでもありえるでしょう。たとえば、通りを走って渡る方法とか、近所のカフェにある二つの棚のあいだの正確な距離、悩める作家のヒステリックなわめき、食器を洗っていて突然思い出したきまりの悪い瞬間、驚くべき勝利のファンタジー、燃え上がる野心、深い悲しみ、半笑い、聞くといつも何か新しいことがわかるシンプルな歌、どうしようもないほど深刻にやってしまった過ち。」

「それはまた、私が思い描く、世界のあらゆる意思表示の裏にある偽りの根拠でもあるのです。それは、たとえば、それぞれ個人としての二人が、名前をもつことやそれが自分のものだと思いだすことを可能にさせるような秘密の取り決め。つまり、知ること、信じること、ありのままでいること。愛を信じるかどうか、友情と家族、罰と報酬を信じるかどうか、求めることと努力することを信じるかどうか、あきらめることを信じるかどうか、受け入れることや拒否することを信じるかどうか、ということ。それが、一つの集団を成立させるのです。それは、私たちが存在するためのものであり、ある形式のなかでその集団を構成し、集団のメンバーに秩序を伝えるものなのです。そうしたことによって、私たちは、自分が自覚的であり、独りであると同時に多数の中の一人でもあることを理解します。これらの根拠は、すべての人は自分たちと似ているけれど、まったく同じではないということを認識させてくれるのです。」

「あらゆる抑えられない痙攣のようなことが起こるたびに、それが忘れられるたびに、私たちの王/指導者が変わるたびに、この根拠への信頼は揺らぎます。それでも、私たちがここにいて、自分たちがここにいるということを知っている限り、こうした根拠は、自分たちで制御はできないものの絶対的な信頼のもとに存続するのです。」

ハッサン・カーンは、リサーチ・プログラムの教授として2011年12月2日から24日までCCA北九州に滞在しました。

ザック・カイエスはデザイン事務所Zak Group を率いるグラフィック・デザイナー。また、ロンドンのアーキテクチャー・アソシエーション出版のインプリント「ベッドフォード・プレス」を共同創設し、出版物の新しい形式と意味を追求している。また、デザインのみならず、アーティストや建築家、キュレーター、作家と共同するプロジェクトや展覧会も企画している。

Bridge the Gap? 8 (2011 アウンガラ)

Bridge the Gap? 9 (2012 メキシコシティ)

Bridge the Gap? 11 (2015 シンガポール)

2011/2012/2013/2014

ソウルとパリの大学で学んだ後、韓国オンライン美術館構築作業監督(2011 -)、ソウル市立美術館でチーフキュレーター(2009 – 2011)、省谷文化財団/省谷美術館でディレクター(2007 – 2009)、大林文化財団/大林現代美術館でチーフキュレーター(1995 – 2004)を務める。「マン・レイとその遺産」(2010)、「マスク: 東江国際写真フェスティバル」(2009)、「写真の力: フランスの21人の写真家」(2008)、「チャック・クロスのプリント:過程と共作」(2008)、「Dis-communication:日本の現代美術」(2007)、「絵画的な写真:フランソワ・ユジェとサラ・ムーン」(2007)、「クリスチャン・ラクロワとバエ・ヨンスン:アーティストの服」(2003)、「モデルの変形/写真とファッションモデルの変遷史」(2002)など、多数の展覧会を企画している。

(2011年10月当時)

ディディエ・フォスティノの作品は、身体性における、「まさに今この瞬間」という意識に関係するものだ。そして、感性を刺激するような触覚を引き起こす。アートや建築のどんな領分に留まることなく、人はそれぞれ自分のカラダがあるという事実をもとに、それを自由に操作して私たちの世界を作ろうと彼は呼びかける。とはいうものの、フォスティノはカラダというものが、最終的には、政治的および社会的な状態を取り扱うものの、つくられた状況に馴染みやすく無気力なものであることに気がついている。だからこそ、彼の破壊的な立場は、私たちに私的なものと公的なものの境界、そして個人と共同体の境界を再考するよう促すのだ。

リサーチ・プログラム教授(2005/2010)

Bridge the Gap? 5 (2009 ヴェニス)

Bridge the Gap? 6 (2009 ニューヨーク)

Bridge the Gap? 7 (2011 グラナダ)

Bridge the Gap? 8 (2011 アウンガラ)

Bridge the Gap? 9 (2012 メキシコシティ)

Bridge the Gap? 10 (2014 イスタンブール)

Bridge the Gap? 11(2015 シンガポール)

Bridge the Gap? 12 (2016 ジェノヴァ)

2004/2005/2009/2010/2011/2012/2013/2014

ルイス・H・カウフマンは、位相数学者として、現在イリノイ大学数学・統計学・コンピューター科学科で数学の教授を務め、結び目の理論とその統計力学、量子論、代数学、組み合わせ論などとの関係について研究している。カウフマンの発券したブラケット多項式は、結び目の理論の発展において重要な役割を果たしている。

Bridge the Gap? 7 (2011, グラナダ)

Bridge the Gap? 8 (2011, アウンガラ)

寺社建築専門の建設会社「鵤工舎」舎主。法隆寺宮大工の西岡常一のただ一人の内弟子として、法輪寺三重塔、薬師寺金堂、薬師寺西塔(三重塔)を再建。鵤工舎では、全国各地の寺院の改修、再建、新築を行う傍ら、徒弟制度を取り入れ弟子の育成にも力を注ぐ。

2011/2013

誠信女子大学でフランス文学を、梨花女子大学修士課程で美術史を学び、現在同大学博士課程在学中。これまでにリ・ウンロ美術館、大田市立美術館でキュレーターを務め、現在はアルコ・アートセンター/アーツ・カウンシル・コリアにてキュレーターとして活動している。主な展覧会に「メディア:アーカイヴ・プロジェクト」(2010)、「インタビューと、インタビュアーとしてのアーティスト」(2011)などがある。

(2011年当時)

フェデリコ・ガルシア=ロルカ財団

Bridge the Gap? 7 (2011, グラナダ)

新興大学観光経営科教授。漢陽大学博物館、国立現代美術館でキュレーターを務め、2011年から現職。 主な企画展示として、「李鎬信:黒い花の香り」(2005)、「民衆の鼓動:韓国美術のリアリズム1945ー2005」(2006)、「枯れない花-孫詳基」(2007)、「自分に向かう旅行-李秉瑢」(2009)、「コレクション、美術館を語る」(2009)、「Made in Popland」(2010)などがある。公私立美術館協力及び支援事業に対しての多様なプログラムも考案した。

(2012年当時)

2011/2012

金沢21世紀美術館キュレーター。主な企画展として「ゲルハルト・リヒター:鏡の絵画」「奈良美智展:Moonlight Serenade – 月夜曲」「パッション・コンプレックス:オルブライト=ノックス美術館コレクションより」「サイトウ・マコト展:SCENE[0]」「コレクション展Ⅱ shell – shelter:殻–からだ」「愛についての100の物語」「ペーター・フィッシュリ ダヴィッド・ヴァイス」「ピーター・マクドナルド:訪問者」などがある。

(2011年10月当時)

オルタナティヴ・スペース・ループのディレクターを務める。1999年よりループの活動を始め、現在の場所(ソウル市西橋洞)に拠点を移してから、韓国における現代アートの重要な拠点の一つとして、既存のジャンルやメディアにとらわれず、数々のプロジェクトを展開してきた。第6回リバプールビエンナーレでの「メディア・ランドスケープ、ゾーン・イースト」(2010)や「異なる類似性」(2010)、「イギリスの現代美術」(2009)、「Re: Membering 日本の次」(2009)、「Move on Asia 2004 – 2010」、「ロシアのアート、その次」(2008)、「プライバシー」(2008)、「延長された感覚、日本と韓国のメディアアート」(2008)など、多くの展覧会を企画している。

(2011年10月当時)

岡ノ谷一夫は、東京大学大学院総合文化研究科教授であり、ERATO岡ノ谷情動情報プロジェクト研究統括を務める。言語を獲得する前後の乳幼児、成人、および鳴き声でコミュニケーションする鳥やネズミなどの動物の情動情報における心理生物学的特性の研究をとおして、人間の脳と言語のメカニズムを探求する。

Bridge the Gap? 4 (2006 上海/北九州)

Bridge the Gap? 5 (2009 ヴェニス)

Bridge the Gap? 5 (2009 北九州)

Bridge the Gap? 6(2009 ニューヨーク)

Bridge the Gap? 7 (2011 グラナダ)

Bridge the Gap? 8(2011 アウンガラ)

Bridge the Gap? 9(2012 メキシコシティ)

Bridge the Gap? 10 (2014 イスタンブール)

Bridge the Gap? 11 (2015 シンガポール)

Bridge the Gap? 12 (2016 ジェノヴァ)

2006/2009/2010/2011/2012/2013/2014

ゾーイ・バットはホーチミンにて現代美術の様々なプロジェクトを展開するアートスペース、サン・アートのエグゼクティブ・ディレクター及びキュレーターを務める。2007年から09年までは、北京を拠点とする国際的なアーティストの団体であり、現在も進行中のプロジェクトでもある「Long March Project」のディレクター、2001年から07年まではクイーンズランド・アジア現代美術館(ブリスベン)にてアシスタント・キュレーターを務め、そこでアジア-パシフィックトリエンナーレにも携わる。「A Transformative Disguise: Le Hoang Bich Phuong」(2012, サン・アート)、「Erasure: Dinh Q Le」(2012, シャーマン現代美術財団、シドニー)、「Signs and Signals from the Periphery / Encuentro de Medellín MDE11」(2011, コロンビア)など、数多くの展覧会を手掛ける。

ミカ・ヴァニオ(ベルリン)は、80年代より音楽活動を始め、1993年にイルポ・ヴァイサネンとPan Sonic を結成、インダストリアル、レゲエなど様々な音楽を取り入れ昇華した作品を発表。エレクトロニック音楽の新たな領域を切り開き、彼らの影響を明言するミュージシャンは多数存在する。実験音楽シーンにおいて先駆者的な存在であるフィンランドのレーベル、Sähköを共同で立ち上げ、自らの作品を含む数々の名品をリリース。2011年Pan Sonicとしての活動を終え、主にソロで活動している。坂本龍一やビョークらとのコラボレーションやリミックスワークなどでも知られる。

現代美術センターCCA北九州は、18年間活動を続けてきた拠点を新たな場に移すことになりました。CCAプロジェクト・ギャラリーの最後を飾り、ジョーン・ジョナスの作品を上映します。本年のヴェニス・ビエンナーレ米国館代表であるジョナスの展覧会名「彼らは無言でやってくる」展は、CCAでの彼女の2回目の新作展と同名のものです。CCAにおける1回目の新作展「2匹の月のうさぎ」は2010年に、また2014年には3回目の「それは風のように私の耳にまっすぐ吹きつけた」が行われました。

「風」 1968年 モノクロ サイレント 16mm映像のDVD変換

ジョナスが制作した初期の映像作品のひとつで、雪に覆われたニューヨークの浜辺での撮影。平原で強風に翻弄されながらも、懸命にリズミカルで対称的な動きを繰り返していく人々を映しています。人々の構成された動き、ミラーのついた分厚いコートや強く吹く風など多くの要素が重なり合い、独特の雰囲気を醸し出しています。

「ダンテを読む II」 2009年

「ダンテを読む」は当初パフォーマンスとして、そしてインスタレーションとしても繰り返しさまざまな形で展開された作品です。今回上映するのは2013年のヴェニス・ビエンナーレでのパフォーマンスを記録したものです。14世紀のダンテの長編叙情詩「神曲」をもとにしたこの作品は、ジョナス自身およびその協力者によるパフォーマンスや、カナダの森や70年代のニューヨーク、メキシコシティにある溶岩原周辺の遺跡、イタリアの影絵の映像をはじめ、多様なメディアをコラージュしながら構成されています。ダンテのヴィジョンを今という時点の彼女自身の視点で読み解いているのです。

トマス・ブリンクマン(ケルン)は、実験音楽の中心地ケルンにおいて、ミニマル・テクノの基礎を築いた一人である。レコードに傷をつけ、自ら改造したターンテーブルで演奏するなど、独自のパフォーマンスを行っている。ブリンクマンが主宰するテクノ・レーベル「Max Ernst」を基盤に様々なプロジェクトを発表、プロデューサーとしても知られる。東京の街中の音をサンプリングして作られたアルバム「TOkyo+1」や、他のアーティストの作品を素材として取り入れた作品などミニマル、テクノ・ミュージックにとどまらない作品数多く発表、Soul CenterやEster Brinkmann名義での活動や、共同プロジェクトなど様々な形態での活動を展開している。

ジェニファー・アローラ(ヴィジュアル・アート)

テッド・チャン(文学)

ディディエ・フィウザ・フォスティノ(建築)

ジョーン・ジョナス(ヴィジュアル・アート)

ルイス・H.カウフマン(数学)

ラファエル・ヌネス(認知科学)

岡ノ谷一夫(認知科学)

ジェニファー・アローラ(ヴィジュアル・アート)

テッド・チャン(文学)

ディディエ・フィウザ・フォスティノ(建築)

ジョーン・ジョナス(ヴィジュアル・アート)

ルイス・H.カウフマン(数学)

岡ノ谷一夫(脳科学)

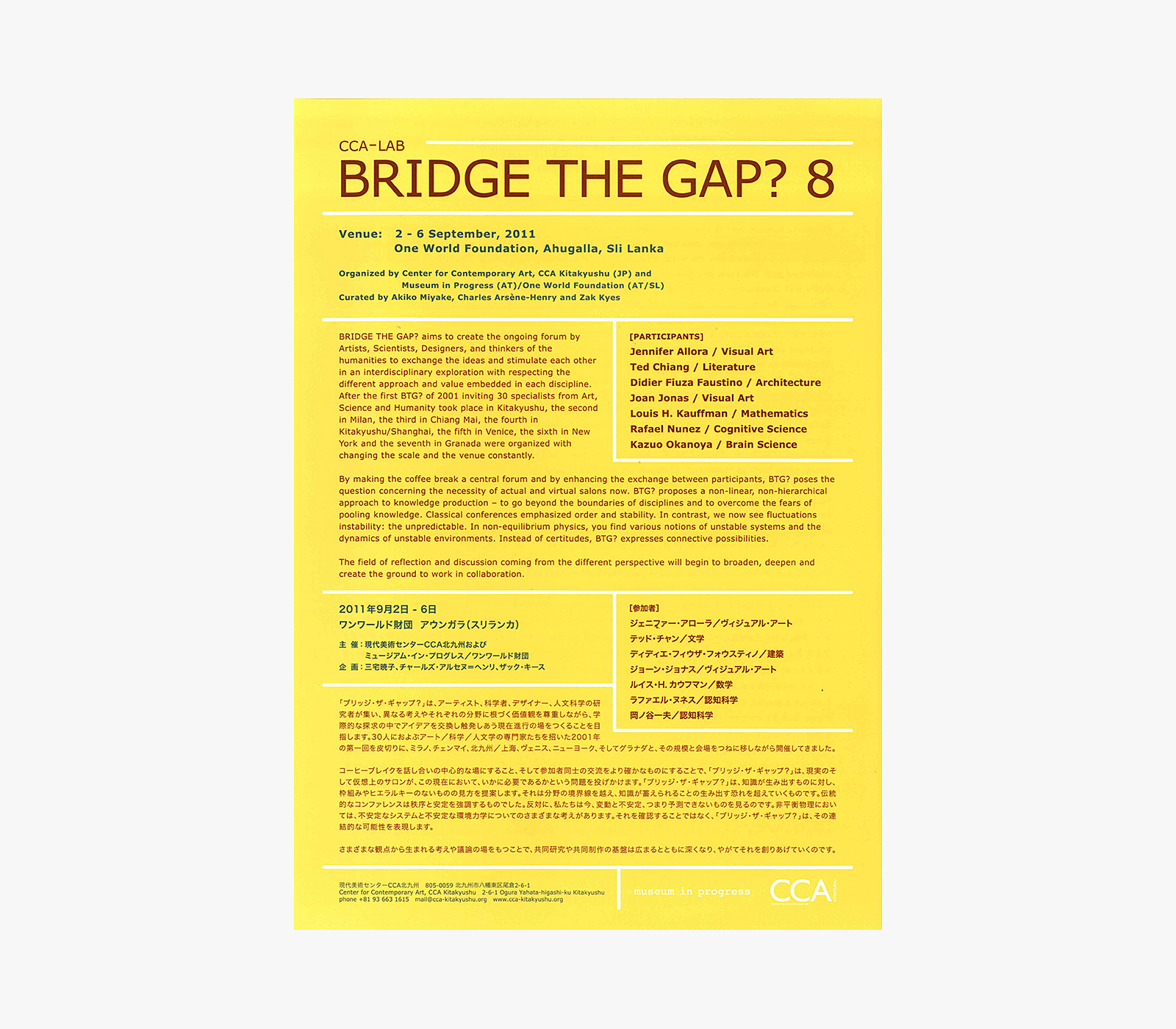

企画:

現代美術センターCCA北九州および

ミュージアム・イン・プログレス/ワンワールド財団

キュレーター:

三宅暁子 チャールズ・アルセヌ=ヘンリ ザック・カイエス

会場:

ワンワールド財団(スリランカ アウンガラ)

参加者:

ジェニファー・アローラ(ヴィジュアル・アート)/テッド・チャン(文学)/ ディディエ・フィウザ・フォスティノ(建築)/ジョーン・ジョナス(ヴィジュアル・アート)/ルイス・H.カウフマン(数学)/ラファエ ル・ヌネス(認知科学)/岡ノ谷一夫(認知科学)

ク・ジョンアは1967年韓国、ソウルに生まれ、パリでアートを学んだ後、欧米を中心に活動を続けている。ク・ジョンアの作品は、ドローイングやビデオ、メモの走り書きやコップといった日用品など、様々な媒体で作られる造形により、構成されている。きめ細やかで、時に作品がどこにあるのかすぐにはわからないような展示は、多くの場合特定の場所に限定した作品であり、観客を独特の、雰囲気のある空間で包み込んでいく。

リサーチ・プログラム教授 (2002/2011)

ライター

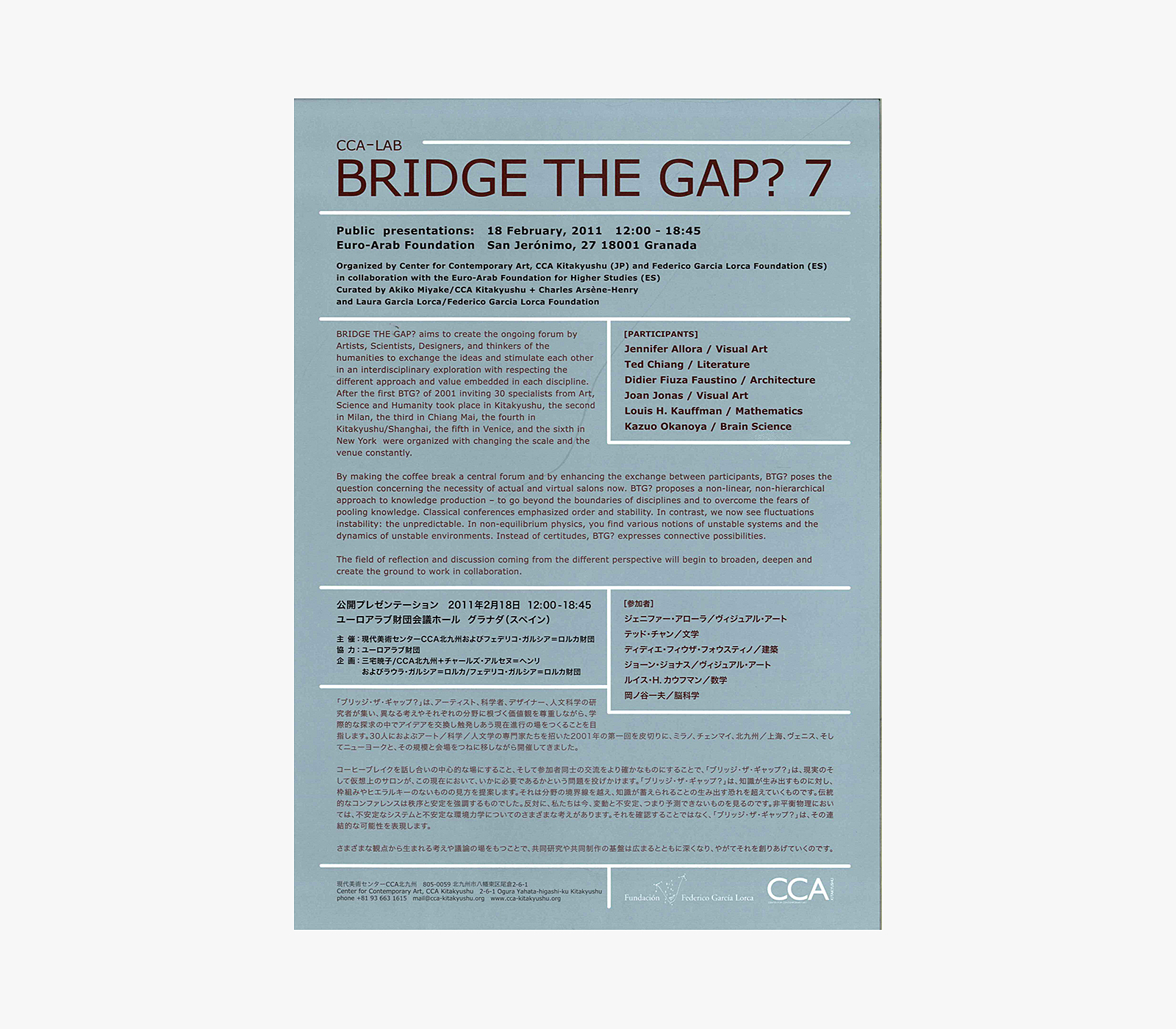

企画:

現代美術センターCCA北九州

およびフェデリコ・ガルシア=ロルカ財団

キュレーター:

三宅暁子 チャールズ・アルセヌ=ヘンリ および

ラウラ・ガルシア=ロルカ/フェデリコ・ガルシア=ロルカ財団

会場:

ユーロアラブ財団会議ホール(スペイン グラナダ)

参加者:

ジェニファー・アローラ(ヴィジュアル・アート)/ テッド・チャン(文学)/ ディディエ・フィウザ・フォスティノ(建築)/ ジョーン・ジョナス(ヴィジュアル・アート)/ ルイス・H.カウフマン(数学)/岡ノ谷一夫(脳科学)

CCA北九州プロジェクト・ギャラリーでは、ニューヨークを拠点に活動するジョーン・ジョナスの新作を発表しました。

「何年か前、美しい、そして奇妙な形の深海生物についての本を見て刺激され、MITで自分が受け持つ授業を「Action: Archeology of the Deep Sea」(アクション:深海の考古学)と題して行ったことがありました。」

「また、サンディエゴの古本屋で日本の魚の図鑑を見つけ、その本を持ち歩き、そこにある色々な魚の、とても細かい色の特長を複写していました。」

「同じ頃に、アイスランドの作家、ハルドル・ラクスネスの小説『Under the Glacier』を基にした『Reanimation』(蘇生)という作品を制作していました。その時思いついた最初の考えの一つは、氷河が溶けてくことが、水の世界を想像することへとつながっていくというものでした。そこで私は、北極圏に位置するロフォーテン諸島の景色を記録するために、ノルウェーに行きました。そこで訪れた水族館で、とても奇妙な、古代から進化が止まったような姿をした魚を見つけ、それを『Reanimation』のヴィデオのストーリーにも取り入れたのです。」

「『Reanimation』のパフォーマンスでは、青いインクで魚を描き、インクは本のページにしたたり落ちていきました。そしていつしか、このドローイングを繰り返し描くことに興味を持つようになったのです。作品を制作する時によくやるのですが、特定の行為や考えを、継続して発展させていきたかったのです。 CCAのプロジェクトでは、サンディエゴで見つけた日本の魚の図鑑を参考にしながら、青いインクで様々な魚を、その形が制作中にどのように変わっていくのか好奇心を持ちながら、何度も何度も描いていきます。その全部がギャラリーの空間に吊るされた時、どうなるのかを考えながら、この大がかりなドローイングのパフォーマンスで、100枚ほど描いていきます。そして、魚についての別の現実や考えが、タイトルによってどう暗示されるのかにも、興味を持っているのです。」 ージョーン・ジョナス

ジョーン・ジョナスは、リサーチプログラムの教授として2013年1月7日から27日までCCA北九州に滞在しました。

蔵屋美香(東京)は東京国立近代美術館美術課長を務める。千葉大学大学院修了。主な企画に、「ヴィデオを待ちながら―映像、60 年代から今日へ」(2009 年、東京国立近代美術館、三輪健仁と共同キュレーション)、「いみありげなしみ」(2010年、同)、 「路上」(2011 年、同)、「ぬぐ絵画―日本のヌード 1880-1945」(2011-12 年、同 第24回倫雅美術奨励賞)、「泥とジェリー」(2014年、同)。 主な論考に「麗子はどこにいる?―岸田劉生 1914-1918の肖像画」(『東京国立近代美術館 研究紀要』第 14号、2010年)。第55回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展日本館キュレーター(アーティスト:田中功起 特別表彰)。

(2014年当時)

CCAプロジェクト・ギャラリーは、2007年8月13日から9月14日まで「ヴィデオ・スクリーニング」を行いました。

今回は、ニューヨークを拠点に活動するアーティスト、ジョーン・ジョナス(1936年生)の作品を上映します。

上映作品

Organic Honey’s Visual Telepathy (有機ハチミツの視覚的なテレパシー) (1972)

Vertical Roll (垂直の映写ロール)(1972)

Volcano Saga (サガの火山)(1989)

マリア・イネス・ロドリゲスは、2014年よりボルドー現代美術館の館長を務める。現在企画中である、ローザ・バルバのインスターレーションの他、レオノール・アンテュネス「the pliable plane」展などを企画、またアレハンドロ・ホドロフスキーの回顧展を、建築家のアンドレアス・アンジェリダキスの構造の中で開催するなど、美術館の象徴的なスペースであるネーブで、次々と新しいプロジェクトを展開している。これまでにメキシコ国立自治大学内にある現代アート大学美術館(MUAC)のチーフ・キュレーター(2011 – 2013)、スペインのレオン市にあるカスティーリャ・イ・レオン現代美術館のチーフ・キュレーター(2009 – 2011)、ジュ・ド・ポーム現代美術館の「サテライト・プロジェクト」のディレクターなどを務める。展覧会の他にも、出版物の企画も手がけ、建築や都市計画のテーマも取り上げている。アニエス・ベーにより発行されているフリーペーパー「Point d’ironie」の編集長を務め、現代都市の様相に焦点を当てた新聞「Instant City」や「Bogotham City」などを発行、またアーティストのエディションのための「Tropical Paper」をたちあげる。現在「Tropical Paper」は現代アートと文化を論じるオンライン・プラットフォームとして活動している。

CCA北九州プロジェクト・ギャラリーでは、過去3年にわたる新作に引き続き、再度、ジョーン・ジョナスの新作を発表しました。

ジョーン・ジョナスは、パフォーマンスやビデオとビジュアル・アートを東道した作品制作を始めた最初のアーティストです。その影響は、今でもなお様々なジャンルで見ることができ、時に異文化から着想を得て、現在も新しい作品を展開し続けています。

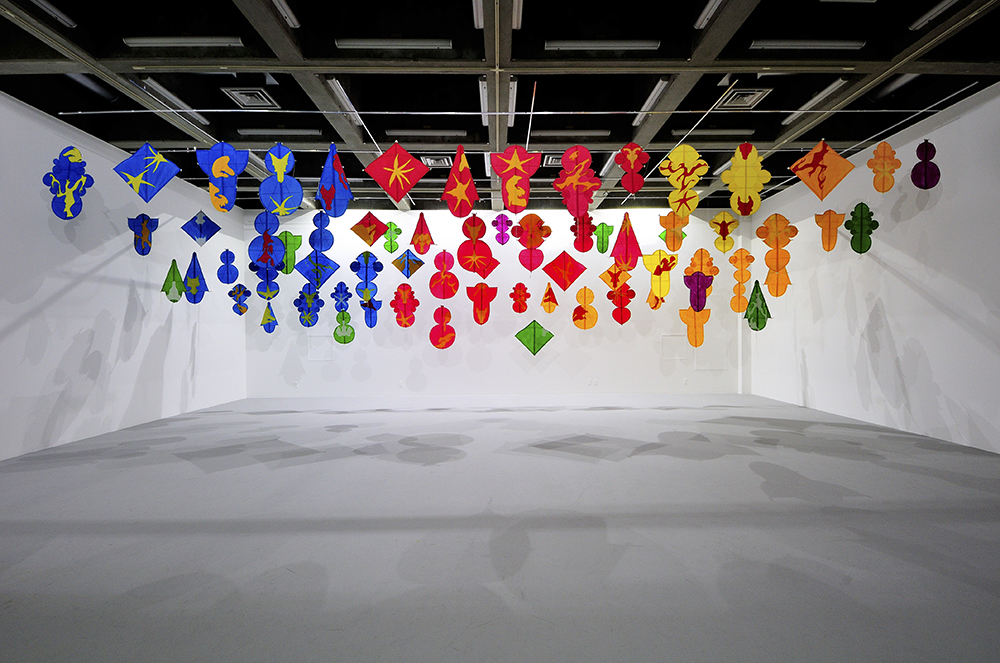

凧:時代を超えた用途

凧は鳥のように空を舞い、距離の測定や信号として、火を掲げるために、悪魔払いのために、情報伝達のために使われます。子どもを、そして大人を運ぶために、メッセージを伝えるため、心理戦を仕掛けるためにも、温度計を高く揚げたり、電気を集め、荷台を引いたり、風速を測るためにも使われます。魚雷を運び、敵地への伝令のため、カメラを高く揚げるために、地震の影響を記録するために用いられ、飛行機の模型として、動く標的として、そして凧合戦のために、そして楽しみや子供の遊びのために空に舞い上がるのです。

素材:竹、紙、糸、絵の具

まず、紙と竹でできた手作りの日本の凧を六つ、二つの大きさで選びました。それぞれ食紅の赤、青と黄、緑のどれかで塗り、いくつかは紫、茶、黒でも塗りました。そこに同じく色を塗った紙をヒトデ、鳥あるいは抽象的な風景のイメージに切り抜いたものを張りつけてから、凧糸を取り付けます。凧は多少不規則な構成で天井から吊られ、後ろからの光に照らされる紙の形は、半透過のはかなさを強調します。この展示は、物の存在感やささやき、はっとするような暗示、避難所の軒の風の音、この絵を完成させるための風の見えない力、そういったものをめぐる或る劇の舞台装置として考えられています。

ジョーン/ジョナスは、リサーチ・プログラムの教授として、2014年1月1日10から2月3日まで、CCA北九州に滞在しました。

CCA北九州プロジェクト・ギャラリーは、ジョーン・ジョナスの新作を発表しました。

「2匹の月のうさぎ」の中で、ジョナスは、日本でおなじみの月の中のうさぎのイメージを探っていきます。アステカの伝説にも類似の物語があることから、ヴィデオ上映用の舞台としてのもろい彫刻的な外形と、かつて想像上のパフォーマーに使われ捨てられた小道具などによるインスタレーションのなかで、そのふたつの物語を並べていきました。

日本の伝承によると:猿と狐、うさぎは、すぐれた善行をすると、よりすばらしい報いが得られると考え、人のためになることをしようと決心しました。ある老人が食べ物を乞うた時、猿は木から果物を集め、狐は川岸から魚を捕まえてきました。うさぎは、草を集める方法しか知らなかったので、代わりに火の中に飛び込み、自らを食物としてささげたのです。しかしうさぎは、焼かれることはありませんでした。老人は神としての姿を現し、その美徳に胸を打たれ、その姿が万人に見えるように、うさぎの姿を月に残したのでした。

アステカの伝承では:ケツァルコアトルが人間として地上に暮らしていた頃、旅に出ました。長く歩いたので、餓えのため死が頭をよぎりました。すると、近くで草を食べていたうさぎが、その命を救おうと自らを食物として捧げます。その崇高な申し出に心を打たれたケツァルコアトルは、うさぎを月まで昇らせ、そして、また地球に戻し言いました。「おまえはただのうさぎかもしれない。でも、おまえのことを誰もが忘れずにいるだろう。あらゆる人のために、いつどんなときでも月の光のなかにおまえの姿があるのだ。」

ジョーン・ジョナスは、リサーチ・プログラムの教授として2010年1月5日から2月2日までCCA北九州に滞在しました。

建築家。建築家になる前は、ジャーナリスト/脚本家として活動していたこともある。1975年に自身の建築事務所OMA(Office for Metropolitan Architecture-OMA)を設立、以後世界の建築界に多大な影響を与えるプロジェクトを世界各地で手がける。ハーバード大学教授。

Bridge the Gap? (2001, 北九州)

CCAプロジェクト・ギャラリーでは、2005年7月25日から8月19日まで「ヴィデオ・スクリーニング 1」を行います。

今回2回に分けて行うヴィデオ・スクリーニングでは、CCAライブラリーのビデオコレクションの中から2人の同世代のアーティストに焦点を当てます。

第1回目は、ニューヨークを拠点に活動するアーティスト、マーサ・ロスラーを取り上げ、その代表作の中から「A Budding Gourmet (新進のグルメ)」(1974)と「Semiotics of the Kitchen(キッチンの記号論)」を上映しました。

2013年10月に開設したCCA-NTU(南洋理工大学)現代美術センター(シンガポール)の創設ディレクターを務める。一つの分野にとらわれることない形に着目し、現代アート、ビデオ、サウンドなどの数々の展覧会やプロジェクトを企画してきた。これまでに、マサチューセッツ工科大学准教授やロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アート芸術学部長(2012-13)、展覧会「未来のアーカイヴ」(2012、ベルリン)キュレーター、ベルリン・ビエンナーレ(2004)ディレクター、ドクメンタ11 (2002)の共同ディレクター、ノルウェー現代美術センターの初代ディレクターなどを務めている。「Intellectual Birdhouse: Artistic Practice as Research」(Florian Dombois, Michael Schwab, Claudia Mareisと共同編集、2012) や、「Ute Meta Bauer: Interviews 1992–2010」(Marius Babiusと共同編集、2012)など多くの著作も手がける。

(2013年当時)

1998/2007/2009/2013

CCA北九州プロジェクト・ギャラリーは、ク・ジョンアの新作を発表しました。

「121002very」では、北九州に滞在しながら”very” (とても、大いに/真の、本当の)のような言葉の意味についてのサインを探していきました。

「どうやってあるものがすべて終わりに向かって、失敗したように見える時がくるのか考えること。それは、言葉にするのは難しいし、自分を必要とする感覚みたいです。例えば、床の上を歩くことで家には床が必要だとわかったり、手入れをしなければいけない植物のようだと感じたりするように。それは以前に経験したことがあるとかすかに感じた何かを、つくりだそうすることなんです。」 —ク・ジョンア

ク・ジョンアは、リサーチ・プログラムの教授として2002年9月17日から10月15日までCCA北九州に滞在しました。

CCA北九州プロジェクト・ギャラリーでは、パリを拠点に活動するディディエ・フィウザ・フォスティノの新作を発表しました。

フィリップ・K・ディックの短編「くずれてしまえ」には、あらゆるものが消耗されるまで繰り返される世界が描かれています。「空っぽのバランス」 は、仮説的な物質現象を経験主義的なやり方で表現することによって、現実とフィクションの関係を体験しようというフォスティノのやり方です。 CCAでのプロジェクトとしてフォスティノは、視覚的、物理的な動揺を生みだすワームホール(天文学でのブラックホールとホワイトホールとの連絡路)から発想を得たインスタレーションを提案しました。竹製の古風なワームホールの模型は、2つの無限に広がる弓の的として、空間を突き抜ける眺めをつくります。そしてその本体を4次元へとスライドさせながら、2つの影は、壁の上で物質性を失うのです。

短編映画「廃墟化した建物の探検」も「ソビエト連邦ジョージア高速道路省」の探検をめぐるとても短いフィクションとして上映されます。このビデオ は、2人の操縦者が動かす台車上の非電動モジュールが発見する荒れ果てた空間を見せています。電池式の2つのスポットライトだけに照らされて、カ メラは暗闇へとゆっくり動き、廃墟となった建築物の複雑さを探っていきます。

ディディエ・フィウザ・フォスティノは、リサーチ・プログラムの教授として2010年11月CCA北九州に滞在しました。