CCA北九州プロジェクト・ギャラリーでは、ニューヨークを拠点に活動するジョーン・ジョナスの新作を発表しました。

今回のプロジェクトでは、ドローイングと写真により構成されたインスタレーションを制作しました。

ジョーン・ジョナスは、リサーチ・プログラムの教授として2011年3月CCA北九州に滞在しました。

CCA北九州プロジェクト・ギャラリーでは、ニューヨークを拠点に活動するジョーン・ジョナスの新作を発表しました。

「何年か前、美しい、そして奇妙な形の深海生物についての本を見て刺激され、MITで自分が受け持つ授業を「Action: Archeology of the Deep Sea」(アクション:深海の考古学)と題して行ったことがありました。」

「また、サンディエゴの古本屋で日本の魚の図鑑を見つけ、その本を持ち歩き、そこにある色々な魚の、とても細かい色の特長を複写していました。」

「同じ頃に、アイスランドの作家、ハルドル・ラクスネスの小説『Under the Glacier』を基にした『Reanimation』(蘇生)という作品を制作していました。その時思いついた最初の考えの一つは、氷河が溶けてくことが、水の世界を想像することへとつながっていくというものでした。そこで私は、北極圏に位置するロフォーテン諸島の景色を記録するために、ノルウェーに行きました。そこで訪れた水族館で、とても奇妙な、古代から進化が止まったような姿をした魚を見つけ、それを『Reanimation』のヴィデオのストーリーにも取り入れたのです。」

「『Reanimation』のパフォーマンスでは、青いインクで魚を描き、インクは本のページにしたたり落ちていきました。そしていつしか、このドローイングを繰り返し描くことに興味を持つようになったのです。作品を制作する時によくやるのですが、特定の行為や考えを、継続して発展させていきたかったのです。 CCAのプロジェクトでは、サンディエゴで見つけた日本の魚の図鑑を参考にしながら、青いインクで様々な魚を、その形が制作中にどのように変わっていくのか好奇心を持ちながら、何度も何度も描いていきます。その全部がギャラリーの空間に吊るされた時、どうなるのかを考えながら、この大がかりなドローイングのパフォーマンスで、100枚ほど描いていきます。そして、魚についての別の現実や考えが、タイトルによってどう暗示されるのかにも、興味を持っているのです。」 ージョーン・ジョナス

ジョーン・ジョナスは、リサーチプログラムの教授として2013年1月7日から27日までCCA北九州に滞在しました。

CCA北九州プロジェクト・ギャラリーは、ジョーン・ジョナスの新作を発表しました。

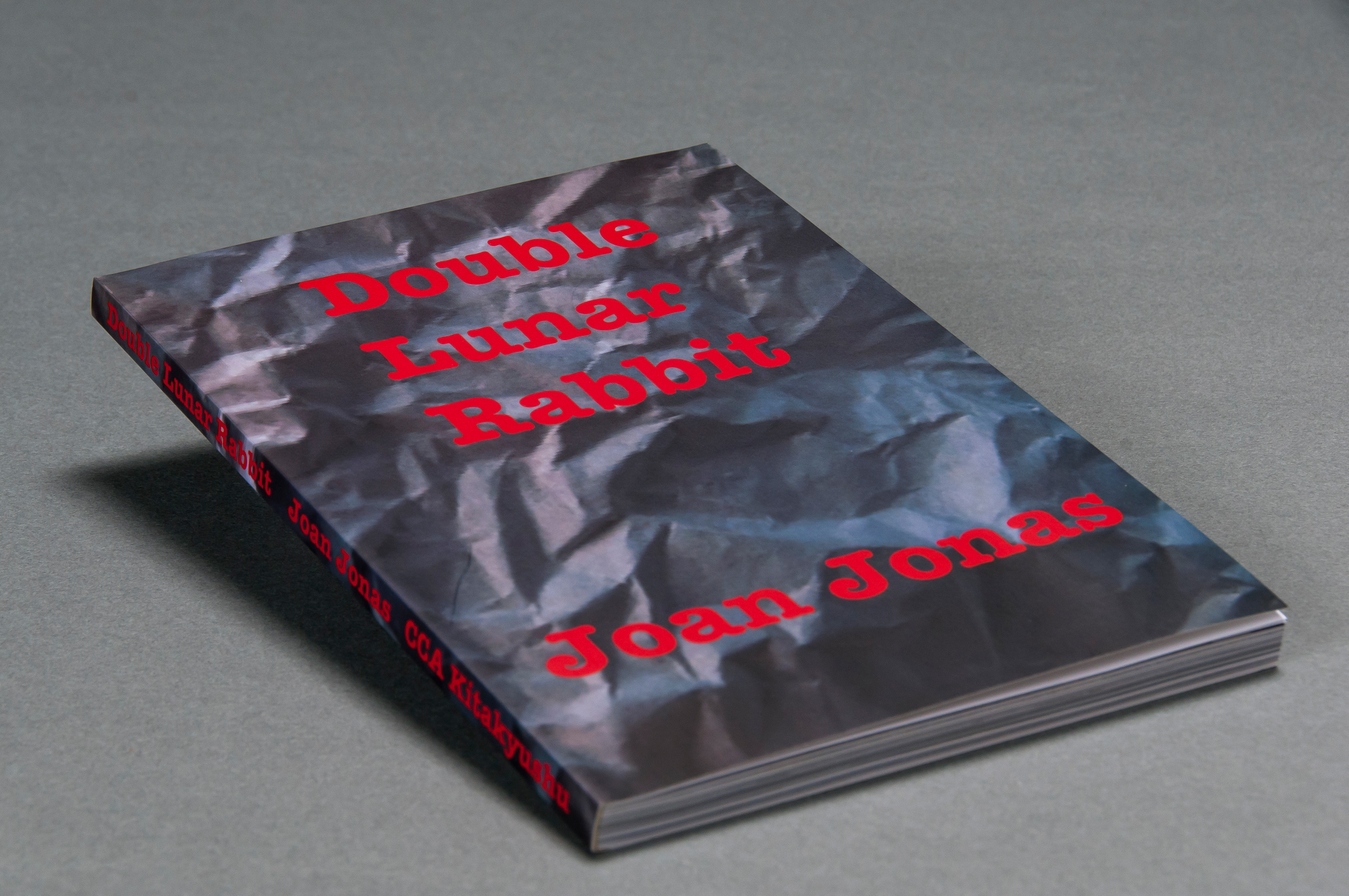

「2匹の月のうさぎ」の中で、ジョナスは、日本でおなじみの月の中のうさぎのイメージを探っていきます。アステカの伝説にも類似の物語があることから、ヴィデオ上映用の舞台としてのもろい彫刻的な外形と、かつて想像上のパフォーマーに使われ捨てられた小道具などによるインスタレーションのなかで、そのふたつの物語を並べていきました。

日本の伝承によると:猿と狐、うさぎは、すぐれた善行をすると、よりすばらしい報いが得られると考え、人のためになることをしようと決心しました。ある老人が食べ物を乞うた時、猿は木から果物を集め、狐は川岸から魚を捕まえてきました。うさぎは、草を集める方法しか知らなかったので、代わりに火の中に飛び込み、自らを食物としてささげたのです。しかしうさぎは、焼かれることはありませんでした。老人は神としての姿を現し、その美徳に胸を打たれ、その姿が万人に見えるように、うさぎの姿を月に残したのでした。

アステカの伝承では:ケツァルコアトルが人間として地上に暮らしていた頃、旅に出ました。長く歩いたので、餓えのため死が頭をよぎりました。すると、近くで草を食べていたうさぎが、その命を救おうと自らを食物として捧げます。その崇高な申し出に心を打たれたケツァルコアトルは、うさぎを月まで昇らせ、そして、また地球に戻し言いました。「おまえはただのうさぎかもしれない。でも、おまえのことを誰もが忘れずにいるだろう。あらゆる人のために、いつどんなときでも月の光のなかにおまえの姿があるのだ。」

ジョーン・ジョナスは、リサーチ・プログラムの教授として2010年1月5日から2月2日までCCA北九州に滞在しました。

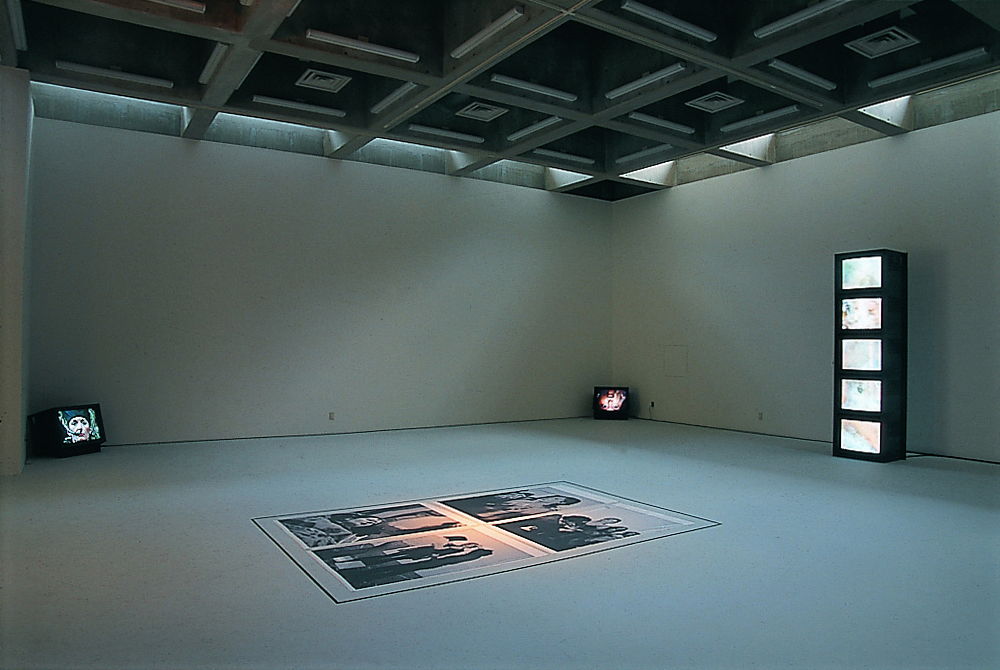

CCA北九州開設記念プログラムとして、センターのインターナショナル・コミッティの1人、マリナ・アブラモヴィッチの5つのヴィデオ・インスタレーションとラージスケールの写真4点による作品を展示しました。

ビデオ・インスタレーション

「竜の頭」

「幸福のイメージ」

「クリーニング・ザ・ミラー NO.1」

「タマネギ」

「クリーニング・ザ・ミラー NO.2」

写真による作品

「リズム 0」

Part I 2010年10月12日 - 10月23日

Part II 2010年10月27日 - 11月10日

CCA北九州プロジェクトギャラリーでは、篠原一男「通りと人影 2」を発表しました。

2006年刊行のCCAアーティストブック「通りと人影」は、70年代、80年代にかけて篠原一男が調査旅行で訪れたヨーロッパ、アフリカ、及び南北アメリカで撮影した1万点に及ぶ写真アーカイヴから選んだ約100点の写真で構成されています。また、彼独自の都市への視線から着想を得、それをテーマにして2004年にCCAが開催したワークショップの最後を飾るシンポジウムでの彼の生涯最後の講演も収録しています。篠原の都市への眼差しは、彼が飽くことなく求めたさまざまな都市における通りを核とした透視図が見事に切り取られ、それらの集積は、彼の都市論の原点を視覚化したかのようなパノラマを私たちの前に映し出すのです。

2010年夏のアルル国際写真フェスティバルにおける「ディスカバリー・アワード」展では、上記「通りと人影」による篠原一男の写真が招聘され、CCA北九州の協力により、40点のプリント作品が出展されました。そして、2010年11月には、同展はモスクワのガレージ現代文化センターに場を移し、篠原の写真はここではスライドショウとして展示されることになりました。

今回の「通りと人影 2」では、「ディスカバリー・アワード」展での画像に新たな25点を加えたモスクワでのスライドショウを第1部として、次に、アルルで展示されたすべてのオリジナルプリントを第2部として展観しました。

現代美術センターCCA北九州では、篠原一男「通りと人影」展を、2006年10月2日から20日までCCAプロジェクトギャラリーにて開催しました。

今年3月に、CCAより出版された「通りと人影」は、篠原氏が70〜80年代にかけてヨーロッパ、アフリカ、及び南北アメリカを旅する中で撮影された、一万点に及ぶ写真アーカイヴからの画像で構成され、2004年11月に開催された同題のシンポジウムでの、氏の最後の講演ともなった文章が収録されています。篠原氏がレンズを通してとらえ続けたのは、彼の建築空間の原型とも言うべきものでした。それは、道行く人々、雑踏、歴史、文化であり、そしてそこに集い生活する人そのものでした。同時にそれは、未来に向けて作り出そうとしていた空間を、世界の都市や街、人々の中に追い求めた記録でもあり、多くの場合「静」の言葉とともに語られる空間を作り出した篠原氏の新しい一面が凝縮されているのです。

「通りと人影」の出版と平行して企画された今回のプロジェクトは、篠原氏が旅の中で撮影した100点以上の画像から構成されました。

CCAプロジェクトギャラリーでは、ク・ジョンアの新作を発表しました。

今回のプロジェクトでは、無意識の集中についての3つの状態が展示されました。

ク・ジョンアは、リサーチプログラムの教授として2011年1月8日から30日までCCA北九州に滞在しました。

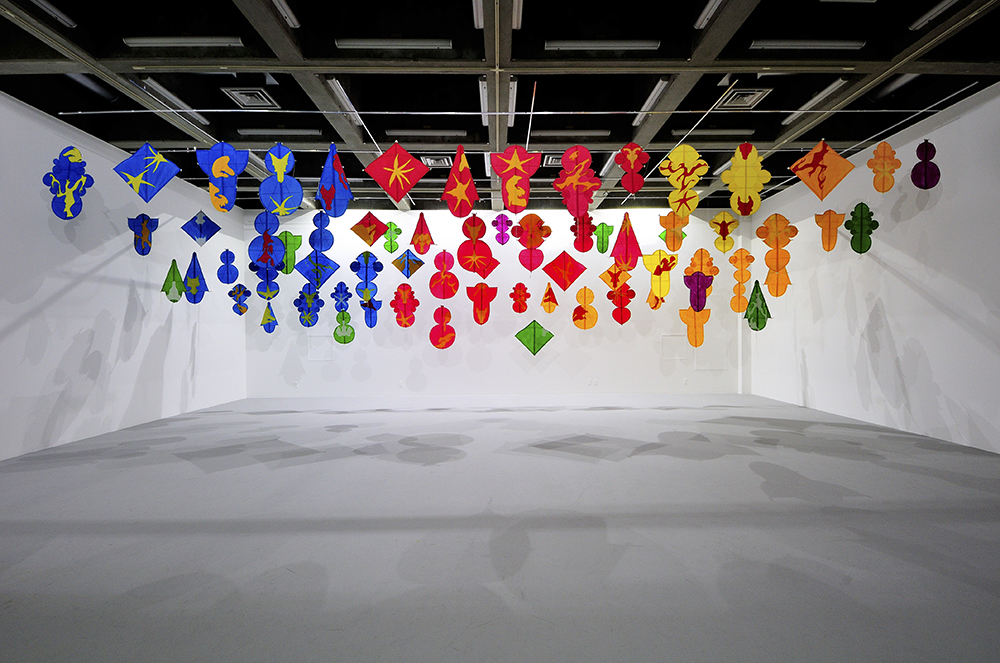

CCA北九州プロジェクト・ギャラリーでは、過去3年にわたる新作に引き続き、再度、ジョーン・ジョナスの新作を発表しました。

ジョーン・ジョナスは、パフォーマンスやビデオとビジュアル・アートを東道した作品制作を始めた最初のアーティストです。その影響は、今でもなお様々なジャンルで見ることができ、時に異文化から着想を得て、現在も新しい作品を展開し続けています。

凧:時代を超えた用途

凧は鳥のように空を舞い、距離の測定や信号として、火を掲げるために、悪魔払いのために、情報伝達のために使われます。子どもを、そして大人を運ぶために、メッセージを伝えるため、心理戦を仕掛けるためにも、温度計を高く揚げたり、電気を集め、荷台を引いたり、風速を測るためにも使われます。魚雷を運び、敵地への伝令のため、カメラを高く揚げるために、地震の影響を記録するために用いられ、飛行機の模型として、動く標的として、そして凧合戦のために、そして楽しみや子供の遊びのために空に舞い上がるのです。

素材:竹、紙、糸、絵の具

まず、紙と竹でできた手作りの日本の凧を六つ、二つの大きさで選びました。それぞれ食紅の赤、青と黄、緑のどれかで塗り、いくつかは紫、茶、黒でも塗りました。そこに同じく色を塗った紙をヒトデ、鳥あるいは抽象的な風景のイメージに切り抜いたものを張りつけてから、凧糸を取り付けます。凧は多少不規則な構成で天井から吊られ、後ろからの光に照らされる紙の形は、半透過のはかなさを強調します。この展示は、物の存在感やささやき、はっとするような暗示、避難所の軒の風の音、この絵を完成させるための風の見えない力、そういったものをめぐる或る劇の舞台装置として考えられています。

ジョーン/ジョナスは、リサーチ・プログラムの教授として、2014年1月1日10から2月3日まで、CCA北九州に滞在しました。

CCA北九州プロジェクト・ギャラリーでは、チェンマイ、ニューヨークおよびベルリンを拠点に活動するアーティスト、リクリット・ティラヴァーニャの新作を発表しました。

2008年1月、CCAに滞在していたドイツのアーティスト、トーマス・デマンドは、小倉のとある駅からそう遠くない駐車場の真ん中に、おもしろい建物を見つけました。 妙に細長く、とても変わった場所に建つその3階建のビルに、たぶん偶然、出くわしたのでしょう。さらに調べてみると、そこが、とても小さいカラオケバーだということが判明したのです。そして、2008年3月からのプロジェクトでは、デマンドはこの小さな 建造物、その不思議な建造物と敷地をめぐる作品をつくり、CCAプロジェクト・ギャラリーで展示しました。

それからというもの、このバー「黒ラベル」は、CCAを訪れる多くの人たちの立ち寄り先となりました。トーマス・デマンドのプロジェクトとの関連に加え、CCAに招待された人たちみんなを温かく迎え、もてなしてくれる、とても素敵なバーの女主人、池上晢子(てるこ)さんの存在もその理由です。

「僕が最初に黒ラベルを訪ねたのは、1年ばかり前のことです。CCAプロジェクトの準備も兼ねてCCAを訪ねた時でした。建物のある場所と驚くほど狭く小さな空間だったということが主ですが、快く、興味の尽きない場所としてのバーを体験できてとても楽しい時間を過ごせました。そして何よりも心をひかれたのは、お客さんが池上さんから感じる雰囲気と温かさ、気持ちよさであり、彼女の魅力と優しさに魅了されたのです。そのすばらしい印象から、みんなの体験と交流の場である「黒ラベル」の、別のストーリーを作品にできないかと考え始めました。今回のプロジェクトのタイトル「THOMAS DEMANDs HERE」は、トーマス・デマンドの作品を出発点として始まります。彫刻的な要素と、さまざまな関係しあう要素を組み合わせてこのプロジェクトをつくりあげたいと思います。2001年に僕がCCAで発表した作品のように、今回も日常の様子から見えてくること、そして北九州に住む人たちを通じて、地域性と実存するモデルを作品に取り入れながら。」 —リクリット・ティラヴァーニャ

リクリット・ティラヴァーニャは、リサーチプログラムの教授として2013年2月16日から3月4日までCCA北九州に滞在しました。

現代美術センターCCA北九州は、18年間活動を続けてきた拠点を新たな場に移すことになりました。CCAプロジェクト・ギャラリーの最後を飾り、ジョーン・ジョナスの作品を上映します。本年のヴェニス・ビエンナーレ米国館代表であるジョナスの展覧会名「彼らは無言でやってくる」展は、CCAでの彼女の2回目の新作展と同名のものです。CCAにおける1回目の新作展「2匹の月のうさぎ」は2010年に、また2014年には3回目の「それは風のように私の耳にまっすぐ吹きつけた」が行われました。

「風」 1968年 モノクロ サイレント 16mm映像のDVD変換

ジョナスが制作した初期の映像作品のひとつで、雪に覆われたニューヨークの浜辺での撮影。平原で強風に翻弄されながらも、懸命にリズミカルで対称的な動きを繰り返していく人々を映しています。人々の構成された動き、ミラーのついた分厚いコートや強く吹く風など多くの要素が重なり合い、独特の雰囲気を醸し出しています。

「ダンテを読む II」 2009年

「ダンテを読む」は当初パフォーマンスとして、そしてインスタレーションとしても繰り返しさまざまな形で展開された作品です。今回上映するのは2013年のヴェニス・ビエンナーレでのパフォーマンスを記録したものです。14世紀のダンテの長編叙情詩「神曲」をもとにしたこの作品は、ジョナス自身およびその協力者によるパフォーマンスや、カナダの森や70年代のニューヨーク、メキシコシティにある溶岩原周辺の遺跡、イタリアの影絵の映像をはじめ、多様なメディアをコラージュしながら構成されています。ダンテのヴィジョンを今という時点の彼女自身の視点で読み解いているのです。

CCA北九州プロジェクト・ギャラリーでは、ケレン・シターの作品を発表しました。

「一年でいちばん暑い日」は、非現実的で人類学的なドキュメンタリーの伝統についての作品です。フランスの映画監督、クリス・マルケル(1921生)の記念碑的作品「サン・ソレイユ」(1983)と、ベトナムの理論家で映画監督トリン・T・ミンハ(1952生)の作品に触発され制作されたものです。どちらの監督も、そのドキュメンタリー映像かつ旅行記としての作品で植民地主義に触れています。そして、哲学的、社会学的なコメントとともに、映画のなかには現実と虚構がエッセイ形式で混在します。マルケルもミンハも、それぞれの作品のなかで映画という媒体を追求しているのです。

ケレン・シターは、リサーチプログラムの教授として2010年11月21日から12月7日までCCA北九州に滞在しました。

CCA北九州プロジェクト・ギャラリーでは、パリを拠点に活動するディディエ・フィウザ・フォスティノの新作を発表しました。

フィリップ・K・ディックの短編「くずれてしまえ」には、あらゆるものが消耗されるまで繰り返される世界が描かれています。「空っぽのバランス」 は、仮説的な物質現象を経験主義的なやり方で表現することによって、現実とフィクションの関係を体験しようというフォスティノのやり方です。 CCAでのプロジェクトとしてフォスティノは、視覚的、物理的な動揺を生みだすワームホール(天文学でのブラックホールとホワイトホールとの連絡路)から発想を得たインスタレーションを提案しました。竹製の古風なワームホールの模型は、2つの無限に広がる弓の的として、空間を突き抜ける眺めをつくります。そしてその本体を4次元へとスライドさせながら、2つの影は、壁の上で物質性を失うのです。

短編映画「廃墟化した建物の探検」も「ソビエト連邦ジョージア高速道路省」の探検をめぐるとても短いフィクションとして上映されます。このビデオ は、2人の操縦者が動かす台車上の非電動モジュールが発見する荒れ果てた空間を見せています。電池式の2つのスポットライトだけに照らされて、カ メラは暗闇へとゆっくり動き、廃墟となった建築物の複雑さを探っていきます。

ディディエ・フィウザ・フォスティノは、リサーチ・プログラムの教授として2010年11月CCA北九州に滞在しました。

現代美術センターCCA北九州は、マリナ・アブラモヴィッチ「ハント」(1998)を、CCAギャラリーにて発表します。 「ハント」は、 アブラモヴィッチが1998年CCAに滞在した際に制作されたものです。

マリナ・アブラモヴィッチ(1946年生)は、現在ニューヨークを拠点に活動しています。 1970年代、本格的に活動を始め、パフォーマンスをアート作品として確立していった最初のアーティストの1人です。 多くのアブラモヴィッチのパフォーマンスは、自らの身体を主題に置くと同時に媒体とし、時に非常に過酷な状況に自らの身体を置いて身体と精神の極限を追い求めていくものです。 その中で 観客との関係に新しい在り方をもたらし、私たちの考え方や可能性を、切り開いていくのです。 パフォーマンスの他にも、インスタレーションやビデオ作品、音を使った作品や写真を用いた作品を発表しており、 これまでにニューヨーク近代美術館やグッゲンハイム美術館、パリのポンピドー・センターなど、 世界各地の美術館で展覧会、パフォーマンスを行い、ヴェニス・ビエンナーレなどの国際美術展にも多数参加しています。 CCA北九州は1997年の創設当初から、アブラモヴィッチとは話し合いを重ねながら、ギャラリープロジェクトやアーティストブックの制作、2001年より10年以上にわたり行われたコンフェレンス・シリーズ 「Bridge the Gap?」など、 数々のプロジェクトを行なってきました。

今回発表される「ハント」は、ある特別な身体的、精神的状況についてのインスタレーション作品で、複数のビデオ映像とサウンドにより構成されています。 3つの大きなプロジェクションには、音楽にあわせて踊る男性の体が映し出されています。そして他の小さいモニターには、人の頭部のみが映し出されています。 それぞれのモニターで異なる人物の頭部が映っており、顔の前で動物の形をした紙をかかげているので、顔は見えません。 それぞれが自分の精神を表現できると信じる動物の形のため、頭部により動物も異なります。 この頭部は、1998年のCCAリサーチプログラム受講生が演じています。

現代美術センターCCA北九州は、移転後最初の展覧会として、「篠原一男:ある視点」を行います。

篠原一男(1925 – 2006)は、戦後日本を代表する建築家として、国際的に大きな影響を与えた建築家の一人です。1953年の「久我山の家」以来、「土間の家」「白の家」と日本の伝統との対応する様式から、「住宅は芸術である」という自らのマニフェストを体現するような、研ぎ澄まされた空間を持つ新しい住宅の在り方を提示していきました。その後、時代とともに新しい様式を展開していき、「東京工業大学百年記念館」(1987)などの公共建築を含む、数々の建築を手がけました。移り変わる社会状況を冷静な視線で見据えつつ、直感的かつ詩的に生み出された篠原作品は、建築家のみならず数多くのアーティストたちにも影響を与えてきました。

CCAでの今回の展示は、篠原の言葉とともにその視線がとらえたさまざまな都市を並列し、最晩年に彼が都市への思いを語る映像が上映されます。

今通り過ぎた街が、私の後ろにある。

一本の道がまっすぐに伸び、

遠い向こうで視野から消える。

そこへはいけないが、通り過ぎてきた街のように、

それも美しい家並みに違いない。

見えない遠くに、見知らぬ美しい街を思い、

私はそこに立ちつくす。

一本の道に私の〈都市〉が現象する。

CCAプロジェクト・ギャラリーは、2007年8月13日から9月14日まで「ヴィデオ・スクリーニング」を行いました。

今回は、ニューヨークを拠点に活動するアーティスト、ジョーン・ジョナス(1936年生)の作品を上映します。

上映作品

Organic Honey’s Visual Telepathy (有機ハチミツの視覚的なテレパシー) (1972)

Vertical Roll (垂直の映写ロール)(1972)

Volcano Saga (サガの火山)(1989)

CCA北九州プロジェクト・ギャラリーは、マライケ・ファン・ヴァルメルダムの新作を発表しました。

今回の展覧会、「棒、水しぶき、そして光」は、液体のように振舞う時間の広がりという、誰にも止められない現象を概念的に表したものです。ほんのわずかでも動いている人は誰でも、肉体的に、そしてそれゆえに精神的にも時間と対峙しています。 時間が私たちによって生み出されたものであろうとなかろうと、時間とともにそしてその中で私たちは生きていかなくてはならないのです。

支え棒は、それで写真を支えられるでしょうか? 水しぶきは風景を変えるでしょうか? どれだけ長く、空間を照らすことができるでしょうか? 亡くなった母親は、隔絶されたものなのでしょうか? こうした全ての疑問を、ファン・ヴァルメルダムは暗闇の中の猫の目で観察しているのです。ここでの彼女の作品は、一時的な状況や行動を取り扱っています。真珠層の色味のペンキを固めた水溜りの「待って!」という作品は、彼女自身の時間の凍結を示しています。時間は保留され、見る人はそれによって、次に何が来るのかという思惑の中に取り残されるのです。風景の中のすばやい、または過激な移り変わりが、変化し続ける瞬時の連続へと時間を変えるように。

マライケ・ファン・ヴァルメルダムは、リサーチ・プログラムの教授として2005年12月にCCA北九州に滞在しました。

CCAプロジェクト・ギャラリーは、ジャン=リュック・ムレーヌ(1955年生)の、北九州で制作した実験的な作品を発表しました。

ジャン=リュック・ムレーヌの画像によって、私たちが実感するのは、写真を実践し使っていくことは、その技術やメディア(媒体)、普遍性によって引き起こされる変換の現象学であるということです。

嵐のように荒れ狂う現実と関連するこれらの画像は、いくつもの呼びかけ、そこに与えられた情報、つまり起こりうることを引き起こすように与えられたものへの情報の断片のように生まれます。それは、さまざまな要素から成る明白な事実のネットワークであり、そこでは、社会的な営みは、異なる世界についての考え方に基づいた想像力の産物によって明らかになるのです。

その息吹により浮かび上がる現実。

「発散する心のなかの石ころ、ある構造からなる色彩」

アートの本質的な務めは、けっして原型への回帰ではなく、現実化し、具現していくことなのです。

ジャン=リュック・ムレーヌは、リサーチ・プログラムの教授として2004年10月、CCA北九州に滞在しました。

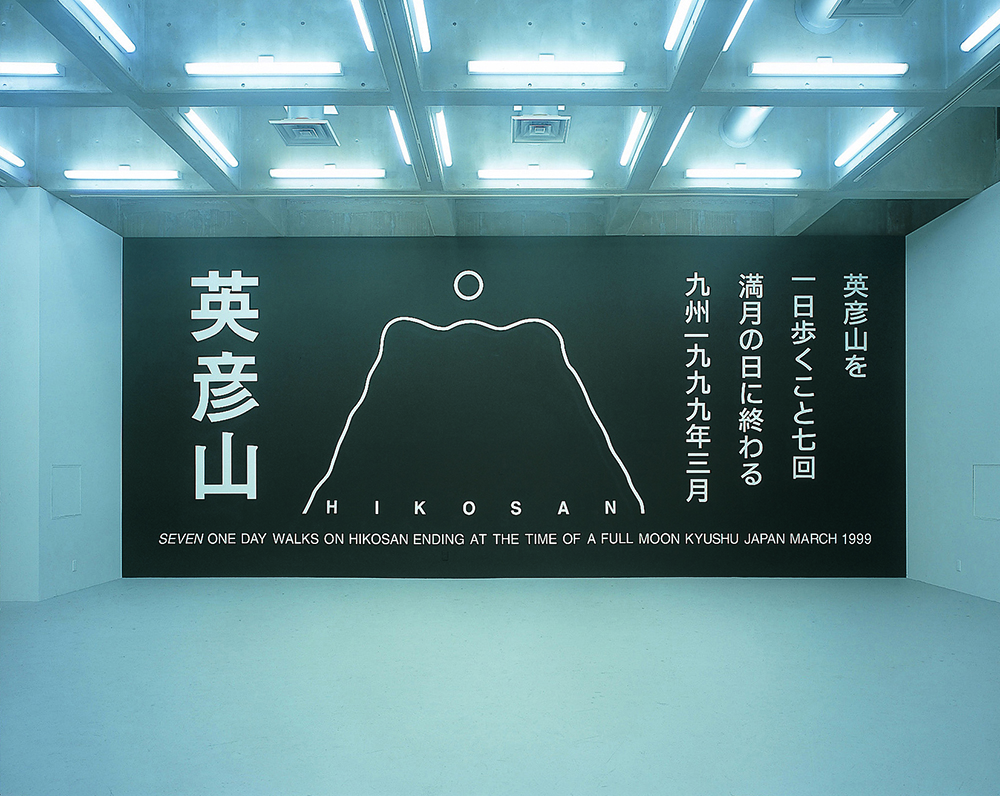

CCA北九州プロジェクト・ギャラリーは、ハミッシュ・フルトンの新作を発表しました。

「1999年3月、九州の聖なる山、英彦山を1日歩くこと7回。私の12月の展覧会ではその経験をもとにウォールテキストを発表します。」

「私はつながりを作ろうとしている

現代アートと現代のウォーキングの間に

私は野外における冒険的なスポーツが

基準とするものやそれが示す指針を真実と認めている

それは現代アートの領域にはないものである。

歩くということは不変であり

アートの媒介、媒体や手段は多様である。

問い:

“歩く”ということは ー 本当に ー アートなのか?

答え:

“歩く”ということ ― それは一つの“アートの形”と考える事ができる

しかし、“アート作品”と違って

歩くという行為は売ることができない。

私の作品は制限するということに等しく、

私の歩くという行為は自由に等しい。

一つの事実であり、一つの評価ではないこと –

それはこの川は流れが早く、深く、冷たいということ。

砕ける波、素足、赤い花びら、

貝の首飾り…

星の中に迷い込むということ。

ゆるやかさ。」

ハミッシュ・フルトン

ハミッシュ・フルトンは、リサーチプログラムの1999年12月の教授としてCCA北九州に滞在しました。

CCA北九州プロジェクト・ギャラリーでは、ベルリンを拠点に活動するケレン・シターの新作を発表しました。

CCAのプロジェクトとして発表されたのは、シターが数日前に書いた悲劇的な話を映像作品に脚色したものです。その話は、すでに数日のあいだシターが書き綴っている日記の一部で、書くというプロセス自体のあいだに自分の感情や記憶を再現していくのです。

「…親愛なる日記へ。マーカスはついさっき帰った。私はいまだに寝つきが悪い。朝の6時にようやく眠れた。マーカスがベッド脇のトイレに入るのが聞こえた。昨日マーカスはアンドリューを訪ねてきた。私たちは『デクスター』の一話を一緒に見た。今日は私の2日目の日記。午前10時だ。マーカスのギャラリーが、インターンの一人がちゃんとやっているかどうか訊いてきた。彼女はベルリンに5ヶ月住んでいたアメリカ人だ。アメリカに里帰りして、ベルリンに戻ってからもう5日たっている。以来、誰とも連絡をとっていなかった。恋人からギャラリーに電話があり(彼はアメリカにいる)、彼女が無事かどうか確認してほしいと頼んできたのだ。アンドリューと私は、ダフナに会うためにギャラリーのオープニングに行った。それは彼女がベルリンにいる最後の日だった。オープニングで、私たちはたくさん笑ったし、みんなが笑いかけてくれるのを見たし、行ってよかった。ダフナのことはすごく好きだから、ぜんぜんストレスにならなかった。私たちはずっと言葉遊びをしていて、例えばそれは、アンドリューは性病にかかった-どうして病気になったんだろう?-彼の自転車のせいだ-病名はBMX(競技用の小径自転車)、といった感じ。ダフナに日記を書いていることを話した。彼女はそこに自分のことを書いてほしいと、私と同じベッドを使っていた夢を見たと話してくれた。アンドリューも私の夢を見たことを思い出し、私は2年前にその話を聞いたことを思い出した-彼のベッドに裸で座っていた私は、アフロディテだったと。ダフナは、私は心のBMXだと言った。まだ酔いが足りなかったので、居心地が悪かった。ダフナのビール瓶をずっと見ていた。みんなでずっと笑っていた。その後、家に帰って食べ物を頼んだ。アンドリューはマーカスからのSMSメッセージを受け取ると、女の子が死んでいるのが見つかったとあった。アンドリューが『くそっ』と言ったのは、とても芝居っぽかった。私は無頓着にしていた…」

ケレン・シターは、リサーチ・プログラムの教授として2009年9月から10月にかけて3週間CCA北九州に滞在しました。

CCA北九州プロジェクト・ギャラリーでは、マリナ・アブラモヴィッチのビデオ・インスタレーション「ハント」を展示しました。これは、1998年にアブラモヴィッチがCCA北九州に滞在した時に制作されたものです。

「ハント」は、特殊な身体的、精神的な心の状態についての作品です。その中の1つのパートでは、数人の顔が数台のモニターにそれぞれ1人ずつ映し出され、彼らはみんな、自分で自分の精神を表すことができると感じる動物の形をした紙を持っています。また、このパートにはCCA北九州リサーチ・プログラム98年度受講生が出演しています。

マリナ・アブラモヴィッチは2001年3月、CCA北九州に滞在しました。

CCA北九州プロジェクト・ギャラリーでは、リクリット・ティラヴァーニャの新作を発表しました。

「毎晩のように、一日の終わりに仕事が終わると、私達(ノブオ、アキコ、そして私)は食事に出かけます。大きな町ではないので、八幡の町の中心らしきところ(それか、本当に中心)で、夜の時間をつぶすのです。ある晩私は、たくさんの寿司屋や居酒屋が集まった商店街に気がつきました。実際にそれには英語の名前があって、“Passage Cosmo”とその入り口のアーケードの上に書かれているのです。その通り道(と場所)についての様々な思いが心の中に浮かびました。全ての中心(身体的、精神的な)から遠く離れた、交差する場所についての考えです。そして、交差しているこの小さな通路で、商店街を通り抜け、宇宙にたどり着けるかもしれないと考えたのです。」 -リクリット・ティラヴァーニャ

リクリット・ティラバーニャは2001年7月、リサーチ・プログラムの教授としてCCA北九州に滞在しました。

CCA北九州プロジェクト・ギャラリーでは、2008年10月27日から12月6日まで、ベルリンを拠点に活動するアーティスト、ケレン・シターの映像作品「犠牲者」(2006)と「悪魔の流出」(2008)の2本を上映しました。

最初に上映された「犠牲者」(2006)では、閉ざされた部屋の中、ディナーに集った名もない5人が登場し、息もつけないようなスピードの会話の中でそれぞれの関係が明らかになっていきます。そして焦点は、同一の俳優で演じられる愛人と息子の狭間で選択を迫られる一人の女性にしぼられていきます。5分間の短い映像を繰り返し上映するこの作品は、その結末が物語の始まりへ戻り、つながっていくのです。また、次に上映された、ある男が公園で写真をとったら、その写真は彼自身の生活よりも鮮明であることに気づくという、別の作家による小説をもとに作られた「悪魔の流出」(2008)では、独特のストーリーを語るナレーションがありふれた日常を映し出す映像と音楽と絡み合い、幻想と現実の境界線を曖昧にしていきます。

CCA北九州プロジェクト・ギャラリーは、ハミッシュ・フルトンの新作を発表しました。

道を歩く 地上の一番高い所に向かって

そして海岸の道は完全に円となり

屋久島の周りを巡っている

一日歩くこと七回で通ったのは

樹齢2170年の縄文杉 1936メートルの宮之浦岳

太忠岳

屋久島灯台 安房

永田岳を登り下る花山歩道

そして白谷の弥生杉

日本 鹿児島県 2006年11月19日?25日

理解を超えるほど古い縄文杉を目の当たりにして、私は二つのまったく異なりながらも、予期せぬ感情に打たれました。まず、成人以降の私の人生は休みなく続くい旅だったのに対して、この巨大な木は、2170年の間その誕生の地にずっと留まっていたということです。二番目は、この偉大なる生存者を見上げたとき、‘告白による’罪のような感情を経験したことです。私の心に浮んだ言葉は、“なぜ、英国はアメリカのイラク侵攻に加わるなんてことができたのか?”でした。

皮肉にも、この木は(そして同じような他の木も)数え切れない台風を耐え抜いてきただけでなく、形が曲がっているために、真っ直ぐな木が求められた江戸時代も生き延びたのです。大きな建物の建造に使うため税収として切り倒され、いくつもの巨木の切り株が原生林に散在しています。 CCAプロジェクトギャラリーでの私のウォールテキストのタイトルは、古木です。

私は‘ウォーキング・アーティスト’と自称していますが、この二つの言葉のどちらも、アートの技法や分野について重要性はもちません。私は彫刻家でもなければ、これはランドアートでもないのです。

ハミッシュ・フルトンは、リサーチプログラムの教授として2006年11月、CCA北九州に滞在しました。

CCA北九州プロジェクト・ギャラリーでは、チェン・マイとニューヨークを拠点に活動するリクリット・ティラヴァーニャの映画「ニュウおじさん、ご近所を訪ねる」(2011)を上映します。

「私たちは、簡素な日常世界のなかで、自分の周りの自然環境や村の仲間を思いやり、大地の恵みで暮らしを立て、ご近所を訪ねるニュウおじさんを追いかけます。そこにあるのは、慎ましいひとりの人間のあるがままの姿と、私たちの世界をより良く変革していくもうひとりの人間なのです。」

「ニュウおじさんは60才の時、タイ北部のチェンマイ県にある小さい村で、米づくりを引退しました。首都バンコクでの近年の政治変動の喧騒や民主改革を求める声から遠く離れて、カメラはニュウおじさんの日常を追っていきます。ニュウおじさんは、生まれた時から魚を捕り、狩りをし、家の近くの原っぱや森に生える薬草や植物を探すなど、自然の恵みで生きてきた人です。生活の雑用をこなしてまわり、田舎の生活に役立つあれこれをしながら、空いた時間を埋めていきます。その合間に、近所の人たちと時間を過ごします。地元の賢人や、深い谷の病気の年老いたボス象、彼の家の前庭で遊ぶ子どもたち、地元のたまり場にいる若者。ニュウおじさんは、敵もなく、決めつけることなく公平で、謙虚で控えめな人として、近隣の村で知られているのです。」

「大勢の人々が平等、機会、自己決定を求め、その手に民主主義を望んでいるまさに今こそ、私たちは、こう問いかけなければいけないのです。「すでに楽園に住んでいる者は、何をさらに求め得るのか?」と。ニュウおじさんのなかに、こうした要求への答えと問いかけの両方を見るのです。彼の自己洞察と自立の継続のなかに、思いやりと謙虚さのなかに、そして現実と日々の簡素な日常からなる物語のなかに。」 -リクリット・ティラヴァーニャ

リクリット・ティラヴァーニャは、リサーチ・プログラムの教授として、2014年2月、CCA北九州に滞在しました。

CCAギャラリーでは、2016年1月25日から3月4日まで、パリを拠点に活動する建築家、ヨナ・フリードマンの展覧会を開催します。

ヨナ・フリードマンが提唱した理論や実践は、20世紀、そしてこの21世紀における建築の言説に大きな影響を及ぼしてきました。 50年代から、人口の増加、住宅不足、貧困や環境への懸念などの切迫した問題を見て取り、フリードマンは「可動建築」や「空中都市」といった考えから発展した対応策、デザインや構造を個人が自由にできる、居住者の必要性に順応する住環境を提唱してきました。彼のこうした考えは、社会学、数学、科学、経済や哲学などの分野とも密接に関連しながら追求されています。その考え方は、日本の「メタボリズム」のような建築運動への影響として世界中に見ることができ、また、建築家のみならず現代アーティストの発想を喚起し続けています。

「ここで展示されるオブジェは、ワークショップへの参加者によって会場でつくられます。単なる回顧展ではなく、ある意味で、わたしの建築の考え方の行程がわかるようなものにしたいのです。

だからといって、回顧的な要素が全くないわけではありません。初期のドローイングや写真、展示されるオブジェ制作の「マニュアル」も展示されます。私にとって、費用のかからない素材を使って構造を組み立てるということが重要なのです。素材(フラフープや竹、柔らかいプラスチック管、針金の格子)はDIY店で簡単に見つけられます。組み立てには、強粘テープや針金が使えます。このオブジェをつくるのに専門知識は要りません。単純な技で誰でもできるのです。

わたしは、同じような原則に基づいた展覧会を、上海、パリ、イタリア、スペイン、そしてハンガリーなどでも行いました。学生、あるいは展覧会に来た人たちが制作することができたのです。

建築は、即興的にできるはずで、そうすれば大衆芸術になるはずです、もちろん!」

「The Wrong Gallery @CCA 北九州」は、 2005 年7月に活動を始め、「ビッグ・イン・ジャパン」というプログラム名の下に展覧会を展開していきました。 TWG@CCA は、2004年9月のマウリッツィオ・カテランの CCA 滞在から生まれたもので、CCAプロジェクト・ギャラリー内に位置します。

企画:マウリツィオ・カテラン、マッシミリアーノ・ジオーニ、アリ・スボトゥニク、三宅暁子

CCA北九州プロジェクト・ギャラリーでは、ジャン=リュック・ムレーヌの新作を発表しました。

今回のプロジェクト「アンプラグド・イン・北九州」で、ムレーヌは自由の契約として空間の虚無を提示しながら、小さなサイズの写真を発表しました。この展示は「自然(日本の伝統的風景によって定義されたもの)」と構築された空間(都市におけるギャラリー空間の建築的論理によって捉えられたもの)のあいだにある唯一の分離(ディスジャンクション)を表わすものでした。

これは、決してオリジナルに逆もどりすることではなく、芸術における本質的な作品としてオリジナルを現実化することであり、具現化することだったのです。

ジャン=リュック・ムレーヌは、リサーチ・プログラムの教授として1998年10月末日までCCA北九州に滞在しました。

CCA北九州プロジェクト・ギャラリーでは、マライケ・ファン・ヴァルメルダムの新作を発表しました。

今回制作されたインスタレーションでは、16mmのループ(循環式)フィルムが使われました。その映像は、日本の習慣としてのお辞儀を主題にしています。小さな子供たちが古い大木の後ろから出てきて、何度もお辞儀をし合う、そして、次の子供たちが出てきて、馬跳びをする、というものです。

またファン・ヴァルメルダムは、CCAアーティスツ・ブック・シリーズの一冊として、蛇腹式の日記を制作しました。本の両面は、西洋面と東洋面とで構成され、東洋面には北斎の版画の波が使われています。

こうした作品は、個々の作品を四方の壁に固まれたスタジオで制作するよりも、ファン・ヴァルメルダムがそれぞれの場所や人々と対応し、作品を生み出していくことを好むこと示しています。実際、彼女はスタジオは持っていないのですが。

「わたしは、さらさらした砂みたいな作品を作るのが好きです。こういう作品は、多くの場合、展覧会に招かれた結果として作られるんですが、最初に場所に反応するんです。スタジオで作品制作していくより、こうしたやり方での方がより自然な感じがします。作品がどんな理由で生まれるにしろ、もちろん結局は、イメージが何よりも重要です。自分の作品が、別の文脈のなかでは、違った意味をもっという事については、そのままずっと保っていきたいです。」

マライケ・ファンヴァルメルダムは、リサーチ・プログラムの教授として1999年11月CCA北九州に滞在しました。

CCA北九州プロジェクト・ギャラリーでは、ロンドンを拠点に活動するケリス・ウィン・エヴァンスの新作を発表しました。

CCAのプロジェクトでは、望遠鏡という“遠隔鑑賞”を可能にする装置が使われました。望遠鏡を覗けば、遠くにあるものでも手に取るように見ることができます。しかし望遠鏡から離れると、対象は見えなくなり、また遠くなってしまうのです。ここでエヴァンスは、見えるということについて、そして私たちの空間と時間の概念について思いをはせ、疑問を投げかけているのです。というのも、こうしたことはすべて“狭間にあるどこにも属さない存在”を考えなければ、成り立たないかもしれないからです。こうした考え方をエヴァンスは、クリス・マルケルの映画「ラ・ジュテ」からの言葉を引用して表しています:

“ …後に彼らは庭園にいる、それは庭園だと彼は記憶している。 彼らは公園を歩き、巨大なセコイアの幹の断面を見せた展示に行きあたる。 彼らはそこにある年輪に歴史的な日付が記されてるのを見て、彼女は彼がわからない英語の言葉を口にする。彼は幹の周辺の外側の空間を指し、そして、まるで夢の中のように、自分が言うのを聞いている: ‘ここから、僕は来たんだ…’”

ケリス・ウィン・エヴァンスは、リサーチ・プログラムの教授として2007年3月2日から4月27日までCCA北九州に滞在しました。

マリナ・アブラモヴィッチが紹介する、CCAリサーチ・プログラムのアーティストたちと、ブラウンシュヴァイク(ドイツ)のアートスクールで彼女が教える学生たちのビデオ作品

CCA北九州プロジェクト・ギャラリーでは、パリを拠点に活動するアーティスト、メリック・オハニアンの新作を発表しました。

1936年6月3日午後3時30分、フランスの言語博物館のスタッフは、インタビューのために、著名な哲学者、アンリ・ベルクソンをその仕事部屋に訪ねました。インタビュー前に、ベルクソンは音声チェックを頼まれ、この音声録音テストのため、1900年に出版された著作「笑い」の中から2節の文章を読み上げました。 しかし、結局、携帯録音機の技術的な問題のためにインタビューは実現せず、37秒の音声録音だけが、この哲学者の肉声の現存する唯一の記録になったのです。

CCAでのプロジェクト「37秒-サウンドチェック- *」でメリック・オハニアンは、記録としてのこの特殊な録音の現実について疑問を投げかけます。最小限の介入と展示空間を変えることによって、この問いかけは、その現実とCCAプロジェクト・ギャラリー自体の性質に転移していくのです。

メリック・オハニアンは、リサーチプログラムの教授として2007年9月26日から11月4日までCCA北九州に滞在しました。

*「37秒- サウンドチェックー」は、レコード、レコードプレーヤー、2つのスピーカー、268個の石膏の文字、そして80個の電気のスイッチにより構成されている

CCA北九州プロジェクト・ギャラリーは、ハッサン・カーンの新作を発表しました。

「この展覧会のタイトルは「信頼できる根拠」です。それが、この期間に私が創り出すどんな作品、文章、音楽或いは展覧会にも適うタイトルだといえます。北九州に着いてからの10日間、私はこの言葉を何度もノートに書きつけていました。そして、いつも一つ前に描いたものより大きくなる一連の同心正方形をこの言葉の周りに描いた時、これがタイトルだ、これを使わなくてはいけないんだと確信したのです。」

「このタイトルでの根拠という言葉は、同時にいくつかのことを意味します。それが信頼できるという理由もまた多岐にわたります。」

「一つには作品の根拠というのがあり、それは、ほぼどんなものでもありえるでしょう。たとえば、通りを走って渡る方法とか、近所のカフェにある二つの棚のあいだの正確な距離、悩める作家のヒステリックなわめき、食器を洗っていて突然思い出したきまりの悪い瞬間、驚くべき勝利のファンタジー、燃え上がる野心、深い悲しみ、半笑い、聞くといつも何か新しいことがわかるシンプルな歌、どうしようもないほど深刻にやってしまった過ち。」

「それはまた、私が思い描く、世界のあらゆる意思表示の裏にある偽りの根拠でもあるのです。それは、たとえば、それぞれ個人としての二人が、名前をもつことやそれが自分のものだと思いだすことを可能にさせるような秘密の取り決め。つまり、知ること、信じること、ありのままでいること。愛を信じるかどうか、友情と家族、罰と報酬を信じるかどうか、求めることと努力することを信じるかどうか、あきらめることを信じるかどうか、受け入れることや拒否することを信じるかどうか、ということ。それが、一つの集団を成立させるのです。それは、私たちが存在するためのものであり、ある形式のなかでその集団を構成し、集団のメンバーに秩序を伝えるものなのです。そうしたことによって、私たちは、自分が自覚的であり、独りであると同時に多数の中の一人でもあることを理解します。これらの根拠は、すべての人は自分たちと似ているけれど、まったく同じではないということを認識させてくれるのです。」

「あらゆる抑えられない痙攣のようなことが起こるたびに、それが忘れられるたびに、私たちの王/指導者が変わるたびに、この根拠への信頼は揺らぎます。それでも、私たちがここにいて、自分たちがここにいるということを知っている限り、こうした根拠は、自分たちで制御はできないものの絶対的な信頼のもとに存続するのです。」

ハッサン・カーンは、リサーチ・プログラムの教授として2011年12月2日から24日までCCA北九州に滞在しました。

CCA北九州プロジェクト・ギャラリーは、ディディエ・フィウザ・フォスティノの新作を発表しました。

フォスティノの建築とアートのプロジェクトは、とりわけ政治的、社会的、身体的経験としての空間の問題に主眼をおいています。フォスティノは建築を『私たちの感覚を悪化させ、現実認識を研ぎすましていく道具』として考えているのです。

「建築は、今日、どんどん客観性を失っていき、ソフトウェアを利用しその厳格な論理によってもたらされる確かな証拠を、コンピューターの枠組みの中に求めています。身体についての僕の作品は、あらゆる個人空間への理解力により生まれる主観性をすべて想定しています。 なぜ身体なのでしょうか? それは、『絶えず変化する情報』、『絶えず変化するデジタル』としてある空間の中にデザインされた体は、どうしても(必然的に)障害であり、あるいは直線性に逆らうものだからです。僕はまさに、その障害と建築のあいだの相互作用に興味があり、孤立した空間の建築物ではないのです。作品は、あいまいさ、はかなさ、そして疑いをもつことについての問いに焦点を当てています。ある1つの、割り切れないような建築ではなく、反対に、支配的ではない、不確実で懐疑的な建築、それを実践/利用する個人の行動を条件とした建築をつくろうとしているのです。」

CCAでのプロジェクト、「サラリーマンの夢」は、領域的な寄生の断片であり、それは、時空にある私たちの軌跡を問いただす現代の構造の平凡さ/標準化から生じてくるものにより構成されるのです。

ディディエ・フィウザ・フォスティノは、リサーチ・プログラムの教授として2005年9月15日から10月14日までCCA北九州に滞在しました。

現代美術センターCCA北九州は、ハミッシュ・フルトンの新作を発表しました。

CCAは1997年の開設以来、ハミッシュ・フルトンとプロジェクトを行ってきました。皿倉山(北九州市)でのプレ・オープニング・ワークショップでのグループ・ウォーク(1994)に始まり、1999年には福岡県と大分県にまたがる英彦山を7日間歩き制作した作品、2006年には屋久島を7日間歩いた経験から制作した作品を発表しています。また、同時に2冊のアーティストブック、「ひぐらし」(2000)と「古木」(2008)も出版しています。

今回ハミッシュ・フルトンは、四国八十八箇所の45番札所、海岸山岩屋寺近くに滞在し、愛媛県の久万高原町を14日間歩きます。またこの付近には、古岩屋と呼ばれる、約2000万年前の地層が残る巨大な奇岩群があります。第44番札所、菅生山大寶寺から岩屋寺に続く遍路道の途中にあり、高さ60メートルから100メートルにもなるこの巨岩群には、弘法大師と天の邪鬼の民話も伝えられ、神秘的な風情をたたえています。

ハミッシュ・フルトンは2018年11月10日から25日まで四国に、11月26日から12月5日までCCA北九州に滞在しました。